অনলাইন রিপোর্টার: কলকাতা থেকে যে প্রধান জাতীয় মহাসড়ক – এনএইচ ১২ উত্তরবঙ্গের দিকে চলে গেছে, তারই ওপরে পলাশী। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া আর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে।

দিন কয়েক আগে সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে লেখার জন্য যখন রওনা হয়েছিলাম মুর্শিদাবাদের দিকে, তখনও আমার মনে পলাশীর প্রান্তরের প্রায় ১৮ বছরের পুরনো একটা ছবি গেঁথে ছিল, পলাশীর যুদ্ধের আড়াইশো বছর উপলক্ষে যখন সেখানে গিয়েছিলাম।

এতবছর পরে জায়গাটা অনেকটাই বদলিয়েছে – বহিরঙ্গে।

এত বছর পরে আবারও যখন ওই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সূর্য প্রায় ডোবে ডোবে। আমার পেছনে একটা স্মৃতিসৌধ, স্থানীয় মানুষদের মুখে যেটা ‘তিন গম্বুজ’।

ওই ‘তিন গম্বুজ’ হলো আসলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তিন সেনাপতি – মীর মদন, বাহাদুর আলি খান আর নুয়ে সিং হাজারির স্মৃতিস্তম্ভ। এরা তিনজনেই ২৬৮ বছর আগে ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ওই প্রান্তরেই।

স্মৃতিস্তম্ভগুলো অবশ্য নির্মিত হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে।

ওই পড়ন্ত আলোয় বলে উঠতে ইচ্ছা করছিল কাজী নজরুল ইসলামের ‘কাণ্ডারি হুঁশিয়ার’ কবিতার ওই কয়েকটা ছত্র:

“কাণ্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,

বাঙ্গালীর খুনে লাল হ’ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর

উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।”

পলাশীর প্রান্তর: ১৭৫৭ থেকে ২০২৫

গঙ্গা নদী, যা এই অঞ্চলে ভাগীরথী, সেটা অবশ্য ১৭৫৭-র পর থেকে গত আড়াইশো বছরে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে। এখন আর পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নদী দেখা যায় না।

ঠিক কোথায় ছিল পলাশীর সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আমবাগান, তা-ও আজ আর বোঝার উপায় নেই।

পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনের একটিই স্বীকৃত মানচিত্র পাওয়া যায় আইরিশ সৈনিক স্যার এয়রে কোতের জীবনীতে। তিনি রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধের বহু পরে, ১৯২২ সালে প্রকাশিত তার জীবনীতে এই মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের লালবাগ কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সুব্রত বিশ্বাস সেই মানচিত্রটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরে গুগল আর্থের মাধ্যমে একটি সাম্প্রতিকতম ম্যাপ তৈরি করে দিয়েছেন বিবিসি বাংলাকে।

নিচে সেই ম্যাপটি দেওয়া হলো। এতে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাইভের বাহিনী আর নবাবের বাহিনী কে কোথায় অবস্থান নিয়েছিলো।

আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে, এখনকার নদীর অবস্থান আগে কোথায় ছিল।

সিরাজের বাহিনীতে কত সৈন্য ছিল?

এয়রে কোতের মানচিত্র দেখেই বোঝা যায় যে নবাবের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ক্লাইভের থেকে অনেক গুণ বেশি ছিল।

নানা বইতে লেখা পাওয়া যায় যে সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীতে ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য।

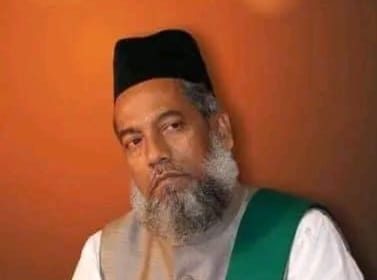

‘পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ’ বইটির লেখক ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায় বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন যে নবাবের বাহিনীতে কখনোই অত সৈন্য ছিল না। সেনাবাহিনীর সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল।

তার কথায়, “মীর জাফরের আর রায় দুর্লভের সৈন্য ছিল তিন হাজার ঘোড়া আর খাস রিসালদার, সেনাপতি – মীর মদন উপস্থিত ছিলেন ১০ হাজার ঘোড়া নিয়ে। মোট ১৩ হাজার সৈন্য।”

“এদের মধ্যে মীর মদন যুদ্ধ করলেন। মীর জাফর এবং রায় দুর্লভ দাঁড়িয়ে দেখলেন – কিছু করলেন না। মীরজাফর এবং রায় দুর্লভ দুজনেই যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে লড়াই করলেন না। কারও পক্ষেই লড়াই করলেন না। তিনি (মীর জাফর) কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যাবেন না এবং তিনি হাত ওঠাননি,” বলছিলেন অধ্যাপক রজতকান্ত রায়।

যুদ্ধের দুদিন আগে

মুর্শিদাবাদ শহরে ঢোকার একটু আগে মতিঝিলে এখন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত পর্যটন কেন্দ্র, বিনোদন পার্ক।

আদতে ঘসেটি বেগমের বাস করার জন্য নির্মিত সাং-ই দালানের কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশ্য এখনো দেখা যায় সেখানে।

কিন্তু এখন যে পর্যটকরা ওই বিনোদন পার্কে যান, তাদের অনেকে হয়ত কল্পনাও করতে পারবেন না যে ২৬৮ বছর আগে, একটা বর্ষা-সমাগতপ্রায় সময়ের সকালে সেখানে কী চলছিল।

তবে আন্দাজ করাই যায় ১৭৫৭ সালের ২১শে জুন, মঙ্গলবার এখানে কী চলেছিল। নিশ্চয়ই চূড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল সেদিন এখানে।

হাজার হাজার পাইক-বরকন্দাজ-সিপাহি প্রস্তুত – হাতি, ঘোড়া বা উটের পিঠে চেপে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি তারা.. সঙ্গে রয়েছে বিরাট পদাতিক বাহিনী।

সবার সামনে হাতির পিঠে চেপে বসেছেন মাত্রই বছর দেড়েক আগে বাংলার মসনদে আসীন হয়েছেন যে তরুণ, সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা। বাহিনীতে ছিলেন মীর জাফরও।

মীর জাফরকে যুদ্ধে আনতে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছিল নবাব সিরাজকে।

ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন যে মীর জাফর সিরাজের হয়ে যুদ্ধে যেতে রাজি ছিলেন না। ততদিনে নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে গেছেন তিনি।

তবে স্বয়ং নবাব যখন তাকে বলেন যে মীর জাফরকে যুদ্ধ করতে হবে না, শুধু উপস্থিত থাকলেই হবে এবং এই কথাটা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছিলেন মীর জাফর।

ততদিনে কলকাতা থেকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী মুর্শিদাবাদের দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে।

দুদিন পরে, ২৩শে জুন, ১৭৫৭ দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো পলাশীর প্রান্তরে।

কেন বাঁধল যুদ্ধ?

সংঘাতের প্রেক্ষিতটা তৈরি হচ্ছিল কয়েক দশক ধরেই।

অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তার বইতে লিখেছেন, “পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ বছর আগে থাকতে মনসবদার, জমিদার, সওদাগর ইত্যাদি যে সকল কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে উঠেছিল, তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানিগুলিকেও ধরতে হবে। বিশেষ করে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ দরবারে উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল।”

“নবাব আলিবর্দি খান এই সব কায়েমী স্বার্থগুলিকে স্বীয় প্রতিভাবলে বশে রাখতে পেরেছিলেন এবং বর্গিদের হঠাতে এই সব প্রভাবশালী শক্তির সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নাতি সিরাজউদ্দৌলা অধৈর্য তরুণ। নবাব হয়ে তিনি ঐসব কায়েমী স্বার্থগুলির উপর নিজের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে তৈরি হলেন,” লিখেছেন রজত কান্ত রায়।

পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায়ের মতে “নতুন নবাবের গণনায় ভুল হলো”।

কিন্তু তারপরে তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে ব্রিটিশ বাহিনী আসে কলকাতা পুনর্দখল করতে।

রজতকান্ত রায় বলছেন, “মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু কোম্পানির বাহিনী নয়, এটা রয়্যাল আর্মি।”

নিজের বইতে তিনি লিখেছেন, “প্রথম বার নবাব তাদের অনায়াসে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব চক্র আবর্তনে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সপ্ত বর্ষের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের রাজার নৌবহর ও ফৌজ মাদ্রাজে এসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মদত করতে হাজির ছিল।”

মীর জাফর

মুর্শিদাবাদেরই জিয়াগঞ্জ শ্রীপথ সিংহ কলেজে ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিষাণ কুমার গুপ্ত বলছিলেন যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ, মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং অ-মাকর্সীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের বিশ্লেষণ নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে।

তার কথায়, “মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং কয়েকজন অ-মাকর্সীয় ইতিহাসবিদ বিশ্লেষণ করছেন যে পলাশীর যুদ্ধটা ছিল ‘কালমিনেশন অফ ইভেন্টস’।”

বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, “পলাশীর যুদ্ধ কী আটকানো যেত? এটা হতই। ইট ওয়াজ দ্য কালমিনেশন অফ ইভেন্টস।”

“আওরঙজেবের রাজত্বকাল থেকে যে সংকটটা শুরু হয়েছিল। শেষকালে জায়গিরদারি ব্যবস্থা বা মনসবদারি ব্যবস্থাটা এত তীব্র হলো তার ফলে কৃষি সংকটটা আরও তীব্র হয়ে চারিদিকে বিদ্রোহ হচ্ছে অতিরিক্ত করের বোঝার বিরুদ্ধে। এটা হিন্দু কৃষকদের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়।”

“এবং ইংরেজরা ফিল্ড স্টাডি করে এটা বুঝতে পেরেছিল এবং তারা সার্চ করতে শুরু করেছিল কীভাবে ঢোকা যায় এবং তারা জানতে পারল যে নেটিভ যারা ফিউডাল লর্ডস তারাই তো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে – অতএব তাদেরকে মদত দাও,” বলেন তিনি।

সিরাজের বিরুদ্ধে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম মানুষ জানেন, তিনি হলেন মীর জাফর।

ওই যুদ্ধের পর থেকেই বাংলা ভাষায় বিশ্বাসঘাতকতার আরেক নাম হয়ে গেছে মীর জাফর। তাদের সঙ্গে আরও অনেকের মধ্যেই ছিলেন জগৎ শেঠদের মতো ধনকুবের আর কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো সামন্ত-প্রভুরাও।

“নিশ্চিতভাবেই মীর জাফর ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছিলেন,” বলছিলেন অধ্যাপক গুপ্ত।

তবে মীর জাফরের বংশধরেরা যদিও মানতে চান না যে তিনি সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ অন্য সময়ে।

ওই দিনই বদলে যায় ভারতের ইতিহাস

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী টের পেয়ে ২৩শে জুনই নিজের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে উটের পিঠে চেপে রওনা হয়ে যান নবাব সিরাজউদ্দৌলা। হাজির হন গঙ্গার পশ্চিম তীরে তার নিজের শখের প্রাসাদ হীরা ঝিলে।

হীরা ঝিলের সেই প্রাসাদ আজ আর নেই। বেশিরভাগটাই গঙ্গায় তলিয়ে গেছে, কিছুটা অংশ মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে।

‘নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি সুরক্ষা ট্রাস্ট’ সেই প্রাসাদ পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, নানা সরকারের কাছে আবেদন করছে।

ওই ট্রাস্টের সভাপতি সমর্পিতা দত্ত বিবিসিকে বলছিলেন, “যখন পলাশীর, মানে ২৩ তারিখ হয়ে গেল, তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, হীরা ঝিলেই কিন্তু ফিরে এসেছিলেন। তখন তার মনে হলো যে মুর্শিদাবাদ থেকে আমি বেরিয়ে গিয়ে রাজমহলের দিকে যাব, গিয়ে আমি তারপর ফরাসিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসব। হীরা ঝিল থেকেই সেদিন লাস্ট বেরিয়ে গিয়েছিলেন – ২৪ তারিখ রাতে।”

পথেই তিনি ধরা পড়ে যান, তাকে ফিরিয়ে আনা হয় মুর্শিদাবাদে।

এবার আর হীরা ঝিলের প্রাসাদে নয়, তাকে বন্দি করা হলো মীর জাফরের প্রাসাদে।

কয়েকদিন বন্দি থাকার পরে তাকে হত্যা করা হয় দোসরা ও তেসরা জুলাই মধ্যরাতে।

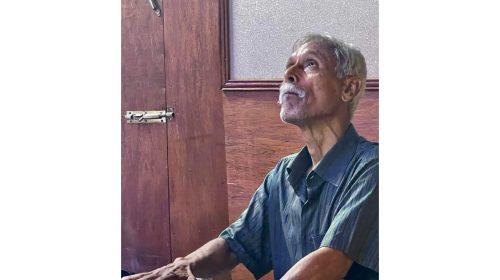

লালবাগ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ফারুক আবদুল্লা বলছিলেন, “তার দেহকে বহু খণ্ডে টুকরো টুকরো করা হয় এবং তার আগে তাকে অত্যাচারও করা হয়। তার দেহকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং সেই দেহখণ্ডগুলো বস্তায় ভরে হাতির পিঠে চড়িয়ে গোটা মুর্শিদাবাদ শহর ঘোরানো হয়েছিল।”

সিরাজউদ্দৌলার দেহখণ্ডগুলো এরপরে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গার পশ্চিম তীরে – খোসবাগে, তার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে।

সেখানেই শায়িত আছেন তিনি।